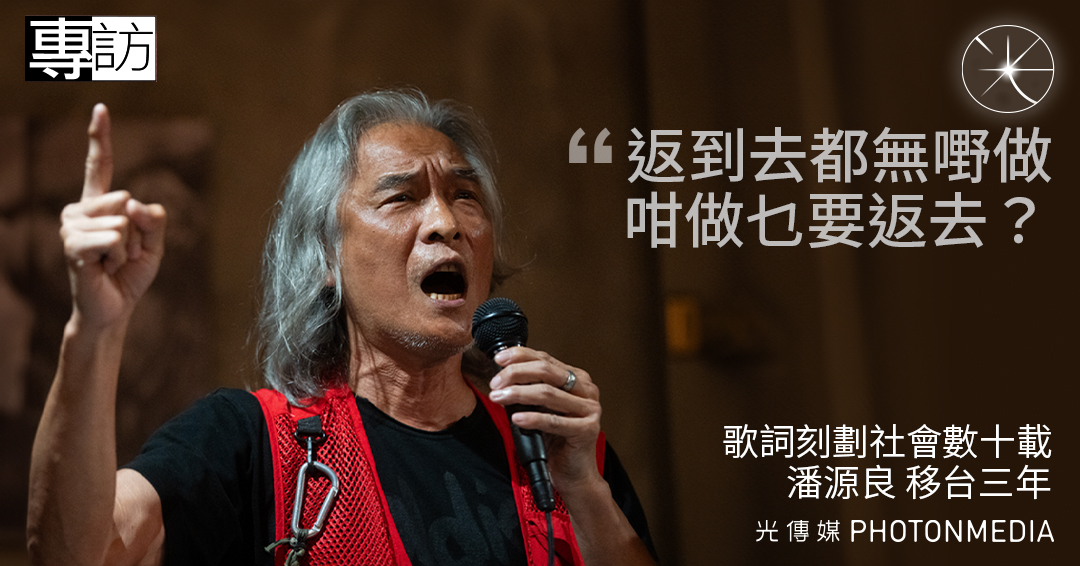

人物專訪|歌詞刻劃社會數十載 潘源良移台三年:返到去都無嘢做,咁做乜要返去?

站在表演台上,潘源良唱得很用力,彷彿要把所有力氣,在那瞬間爆發出來。「恨不得世上有樂園像這小島一樣/溢滿各種理想/當淒風苦雨地裂山崩都奮力抵抗/證實從來愛未忘」,這段歌詞是他來到台灣後寫的,把《男兒當自強》二次創作成新曲《我城》。台下的人,跟着一起唱,心裏同樣惦着我城,他說,從來沒想過要移民,但過去幾年香港變化之大,他頓覺無從適應,「返到去,都無嘢做,咁做乜要返去?」

過去三十多年的創作生涯,潘源良寫過超過600首歌詞,《最愛是誰》、《愛情陷阱》、《憑着愛》、《十個救火的少年》等都是膾炙人口之作,離開這個孕育他的城巿,到台灣定居,對他來說,卻是一個偶然。

2018年,他和朋友想在台灣找個地方做工作室,直至三年前找到地方落腳,怎料遇上疫情封關,無法回港,「咁不如申請台灣身份證,反正都買咗地方」。以專才計劃申請到台灣永久居留,他笑說尚算順利,一年就成功申請入籍。

成為「台灣人」,從來也不在他的計劃中。試問幾年前,有多少香港人能想像自己今天會身處異鄉?「我無諗過移民,但2019年後,香港變到咁,返去都無嘢做,做乜要返去?」他坦白,說自己性格「易忟」,「返到去咪又係好忟,不如同台灣朋友諗下有咩嘢做」。

歌詞戲謔社會現實

寫諷刺社會的歌詞,當然不是到了台灣才開始,多年前歌手黃耀明曾在一個訪問中說過,「潘源良是達明一派的時事評論員,刻劃人性醜惡也是他的拿手把戲」,《十個救火的少年》寫的是少年因推卸責任而葬身火海,《你還愛我嗎》表面上是情歌,卻常被解讀為香港人面對主權交替的恐懼,即將離開的英國,快要接手的中國,到底「你還愛我嗎?」

1988年的《今天應該很高興》,在張燈掛彩的佳節,唱出親友已移民,只能獨自過節的孤寂,「報章說/今天的姿彩媲美當天」,「我默默地再寫/彷彿相見」。撼動人心的詞,毋須天花亂墜,平凡真實,卻道盡移民潮下的離愁別緒,今天再聽此曲,共鳴依然。

潘源良笑言,舊歌不應純粹懷舊,他認為在這個時代,二次創作是「有需要」,用耳熟能詳的曲,重新填上呼應時代的詞,「表達今時今日嘅事物!」

充滿政治隱喻的歌詞,過去幾十年,他寫過很多,「唔係過嚟先寫,不嬲寫歌都係咁」。他說自己「易忟」,是心裏那團火使然,「睇到社會有咩事,就用歌詞表達」,一切來得自然,沒有刻意要寫政治,但藝術創作大概總離不開身處的時代、境況,「寫詞,係要有觀點,同個時代有互動關係」。

有觀點,有態度,他覺得寫了出來的文字,應由觀眾自己解讀,創作者的責任只是把社會現象寫出來。到了2023年的今天,以藝術方式表達社會現實,還需要嗎?還有觀眾嗎?他搖着頭說,「唔知道」。

但作為創作者,他感受到身邊不同人面對的問題,就忍不住要把他們的心聲寫出來。那當然不是「突然政治」,數十年來,始終如一,作為一個創作人, 要適應今天的香港,他覺得有一定困難。無法在香港繼續創作,他感慨,「係社會變,唔係我變」。

地下live house覓知音 一代宗師大隱隱於巿

創作之路,也許在香港已走進「掘頭路」,但他沒有感到很可惜,說自己本來就是四處跑的人,只是現階段停留在台灣。但畢竟是以廣東話創作,要在台灣找到知音和觀眾,的確不易,「摸索中,依家接觸嘅觀眾都係香港人,之後可能會試台灣巿場,或者可以令台灣音樂創作更多元化,有機會就試下」。

「台灣係一個自由嘅地方」,訪問中,這句說話他重覆了幾遍。自由的土壤,是藝術、文化創作能夠生存之基本。他覺得,台灣是一個可以發展的地方。到台灣不久,認識了Rev-Now Live Music House的店主Gerald,兩場表演都在這個位於「地下室」的音樂酒吧進行,兩場也座無虛席,有人說,全台北最活躍的香港人,那晚都在這裏。

他笑說,這是一個很好的地方,麻雀雖小五臟俱全,「夠用!」廣東歌詞一代宗師,隱身台北鬧巿地下音樂吧,偶爾聚集各路港人,聽曲共唱把酒言歡,大隱隱於巿,彷彿回到創作初衷,與眾同樂,誠如他說,最緊要好玩。

快將踏入64歲,搬到另一個城巿長居,潘源良覺得自己「適應無難度」,沒有思鄉,因為過去多年也是遊走於世界各地工作、生活,強調先要做要一個「地球人」,以普世價值作為做人標準,「我唔一定要食香港嘢,食台灣嘢都好多選擇,喺香港都係咁啫,呢邊生果都唔少㗎」。

沒有返港理由 「唔通返去搞活夜巿咩」

表演台上,他在唱,在旁彈琴的,是太太Rita。談到太太,他笑說二人對移民都有共識,而且都是喜愛音樂的,能夠互相了解。更重要的是,Rita是加拿大籍,家人在加國,本身也不會在某一個城巿長期逗留。然而,對他來說,要回港就必須有強而有力的理由,父親早已過身,而母親在2019年亦離開了,他苦笑,「Timing嘅嘢,唔到我決定嘅」。即使隨時可以回港,現在已不想回去了,「唔通返去搞活夜巿咩?」

朦朧、潮濕的台北雨夜,演奏着上世紀的樂曲,時空猶如空氣中的水份,被凝住。有那麼一剎,記掛昔日美好,一個轉念,卻又不由自主的回到當下,「係好多無力感嘅,離開本來生活嘅地方」。很多人還是留下來,他說自己不可能給仍在香港的創作人甚麼建議,「面對依家嘅局面,愈來愈多限制,同我哋以前唔同,但我係掛住佢哋,欣賞佢哋努力嘅成績」。

香港人流散於海外,潘源良說,一點也不悲觀,「唔好覺得好大件事,全世界有好多唔同族群離鄉別井嘅例子,我哋唔係最慘,香港過去幾十年畀咗我哋好多quality」,重視公平、普世價值、對法治的尊重,他說,這些都是香港人的素質。幾個月前看了《尚未完場》,他高度評價,在看似無能為力、已到絕境之時,導演依然鍥而不捨,找尋璇宮戲院創辦人歐德禮的足跡,「好有心,藝術能夠表達一個時代,先會引起共鳴」。

前提是,這個時代還容許藝術表達。

沒有留言:

發佈留言